このページは、人身傷害補償保険の後遺障害による支払い、逸失利益(いっしつりえき)の計算方法、ライプニッツ係数について解説します。

※2018年5月17日追記

2015/05/29 22:16:29

人身傷害補償保険の後遺障害による支払い

後遺障害による損害賠償で支払われる項目は、次の通りです。

- 逸失利益(いっしつりえき)

- 後遺障害による慰謝料(精神的損害)

- 将来の介護費

- およびその他の損害となります。

逸失利益とは、労働能力の全部又は一部を喪失したことにより生じた将来得られるはずであった経済的損失をいいます。

逸失利益について

収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

収入額は原則、事故前の収入を基本とします。通常は源泉徴収票などが用いられます。

収入の計算については、有職者や主婦等で次のように分けられています。

- 家事従事者以外の有職者

- 主婦などの家事従事者および18歳以上の学生

- 幼児および18歳未満の学生

- 身体・精神に特別異常がなく十分働く意志と能力を有している無職

労働能力喪失率とは

障害等級に応じて労働能力喪失率(ろうどうのうりょくそうしつりつ)は以下の表の通りです。

| 障害等級 | 労働能力喪失率 | 障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|---|---|

| 第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |

| 第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |

| 第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |

| 第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |

| 第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |

| 第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |

| 第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |

労働能力喪失期間について

労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定されます。

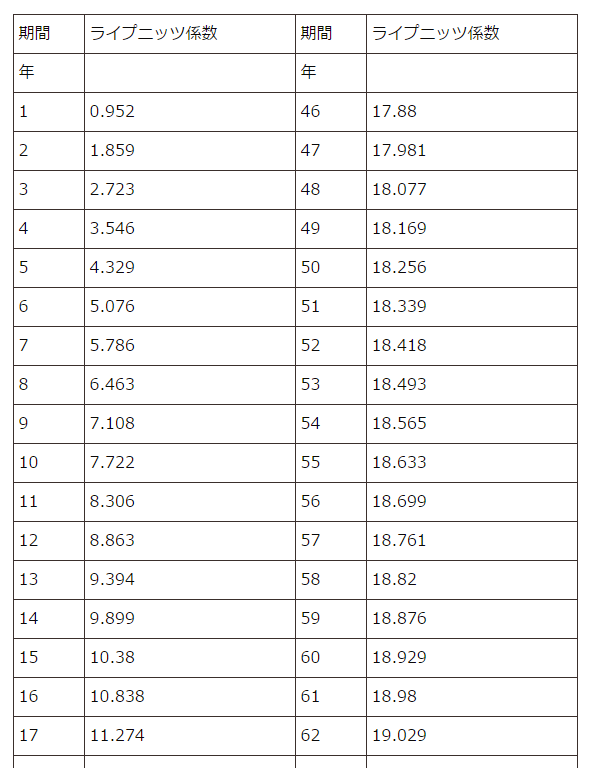

ライプニッツ係数とは

ライプニッツ係数とは、逸失利益や後遺障害慰謝料などの保険金を受取るにあたり、将来受取る金額を前倒しで一括して受取るので、その利息に相当する分を控除しますというものです。利息分に相当する金利は、年利5%※となっています。ライプニッツ係数とはその金利を計算した係数のことをいいます。

2017年5月26日に債権関係規定(債権法)が成立しましたので、法定利率を年5%から年3%に引き下げられました。また3年ごとに1%刻みで見直す変動制も導入されました。2020年をめどに施行されます。

これにより、受取る側は法定利率を年5%のときよりも逸失利益は増えますが支払う側(損害保険会社等)は今以上に多く支払うことになりますので自動車保険料の値上げ要因となる可能性はあります。

例えば、年間100万円の利益喪失で喪失期間10年という場合、普通に計算すれば100万円×10年=1000万円を受取れることになりますが、一括して前倒しで受取るため毎年分から年5%の複利で計算したものを差し引きますよ、ということです。その計算をしたのが以下の表です。

年利5%複利で運用した場合

| 預け額(円) | 年 | 満期金額(円) |

|---|---|---|

| 613,913円 | 10 | 1,000,000 |

| 644,609円 | 9 | 1,000,000 |

| 676,839円 | 8 | 1,000,000 |

| 710,681円 | 7 | 1,000,000 |

| 746,215円 | 6 | 1,000,000 |

| 783,526円 | 5 | 1,000,000 |

| 822,702円 | 4 | 1,000,000 |

| 863,838円 | 3 | 1,000,000 |

| 907,029円 | 2 | 1,000,000 |

| 952,381円 | 1 | 1,000,000 |

| 7,721,733円 | 合計 | 10,000,000 |

613,913円を5%複利で10年預けると100万円になりますし、644,609円も9年間5%複利で預けるとやはり100万円になります。

それぞれをこのように計算していくと合計額は7,721,733円になります。つまり、この合計額が5%複利を控除した数字ということになります。

しかしながら、上記表のような計算をするのは手間がかかるので、以下のライプニッツ係数表を乗じたほうが便利というわけです。

下記表の10年のライプニッツ係数7.722とありますので、喪失利益年間100万円だとすれば、この係数を乗ずれば7,722,200円になります。本来なら100万円×10年で1,000万円受取れるところが7,722,200ですからだいぶ減ってしまいます。

ライプニッツ係数とはこのようなものですが、1000万円受取れるところが7,722,000円になってしまうというのは現実に即していない気がします。この超低金利時代に5%複利で差引かれるわけですから受取る側としては大きなマイナスです。

逆に5%以上金利が高騰してもこの係数の見直しがなければ、公平な取扱いにはなりますが、どうなるでしょうか。現状では、低金利ですから、喪失期間が長くなればなるほど影響は大きくなります。

例えば、30年のライプニッツ係数は15.3724です。上記と同じ例で計算すれば、100万円×30年=3000万円受取れるはずですが、実際は15,372,400円です。約半分です。このお金を定期にしてもほとんど利息は付かないのですから痛いところです。

家事従事者以外の有職者の計算式

以下のいずれか高い額とします。

- 現実収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

- 年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

主婦などの家事従事者および18歳以上の学生

年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

幼児および18歳未満の学生の計算式

18歳平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

身体・精神に特別異常がなく十分働く意志と能力を有している無職者の計算式

下記のいずれか高い額とします。

- 18歳平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

- 年齢別平均給与額の50%×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

後遺障害の慰謝料(精神的損害 )について

慰謝料は、後遺障害第1級ならいくら、第2級ならいくらというように等級別に金額が定められています。

後遺障害等級表は自賠責保険の後遺障害等級表と同じ内容です。

付表1

| 後遺障害 | 詳細内容 | 等級 |

|---|---|---|

| 常時介護が必要になる場合 |

一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

第1級 |

| 随時介護を要する場合 |

一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

第2級 |

では、後遺障害1級に該当したときや第2級に該当した場合にいくらくらい支払われるのかが下の表になります。

表のカッコ内の数字は父母、配偶者、子のいずれかがいない場合になります。

| 後遺障害第1級 | 後遺障害第2級 | |

|---|---|---|

| A共済 | 2,300(2,100)万円 | 1,800(1,600)万円 |

| B共済 | 2,000(1,600)万円 | 1,500(1,300)万円 |

| C保険 | 2,000(1,600)万円 | 1,500(1,300)万円 |

| D保険 | 1,800万円(1,600)万円 | 1,500(1,200)万円 |

上記の後遺障害第1級や第2級に該当しない後遺障害で以下に指定されているものもあります。

こちらは、第1級から14等級まであります。

後遺障害等級付表2

| 等級 | 後遺障害内容 |

|---|---|

| 1級 |

1 両目が失明したもの※眼球亡失や、ようやく明暗を弁じ得るものも含みます。 |

| 2級 |

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |

| 3級 |

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |

| 4級 |

1 両眼の視力が0.06以下になったもの |

| 5級 |

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |

| 6級 |

1 両眼の視力が0.1以下になったもの |

| 7級 |

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |

| 8級 |

1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |

| 9級 |

1 両眼の視力が0.6以下になったもの |

| 10級 |

1 1眼の視力が0.1以下になったもの |

| 11級 |

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |

| 12級 |

1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |

| 13級 |

1 1眼の視力が0.6以下になったもの |

| 14級 |

1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |

上記の後遺障害等級に該当した場合の保険金支払いは以下のようになっています。

A共済、B共済、C保険、D保険で違いを比べてみました。

単位:万円

| A共済 | B共済 | C保険 | D保険 | |

|---|---|---|---|---|

| 1級 | 1,800(1,600) | 1,900(1,600) | 2,000(1,600) | 1,800(1,600) |

| 2級 | 1,400(1,300) | 1,500(1,300) | 1,500(1,300) | 1,500(1,200) |

| 3級 | 1,200(1,100) | 1,250(1,100) | 1,250(1,100) | 1,300(1,100) |

| 4級 | 950 | 950 | 900 | 900 |

| 5級 | 740 | 750 | 750 | 700 |

| 6級 | 610 | 600 | 600 | 600 |

| 7級 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| 8級 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| 9級 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| 10級 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| 11級 | 150 | 150 | 150 | 150 |

| 12級 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 13級 | 60 | 60 | 60 | 70 |

| 14級 | 40 | 40 | 40 | 40 |

後遺障害による将来の介護料

将来の介護料は、後遺障害の症状固定による介護料および諸雑費となります。

介護料+諸雑費×12×介護期間に対するライプニッツ係数

介護料

①付表1の第1級に該当する場合

②付表1の第2級に該当する場合

③付表2の第1級、第2級、または第3級3号もしくは4号に該当する場合で、かつ真に介護が要すると認められた場合という(A共済とD社)

B共済とC社については、随時介護が認められる場合という表現になっています。

| A共済 | B共済 | C保険 | D保険 | |

|---|---|---|---|---|

| ①に該当する場合 | 13万円 | 20万円 | 16万円 | 15万円 |

| ②③に該当する場合 | 6.5万円 | 10万円 | 8万円 | 7.5万円 |

| 支払い方法 | 一時払 | 一時払 | ①については原則6ヶ月毎に支払う。その他は一時払い | 一時払 |

介護期間

①介護期間

障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断、別途さだめる平均余命等を勘案し決定されます。

その他の損害

上記以外の損害については、社会通念上必要かつ妥当な実費となります。

まとめ

人身傷害補償保険の後遺障害の支払いについては4つの項目があります。

- 逸失利益(いっしつりえき)

- 後遺障害による慰謝料(精神的損害)

- 将来の介護費

- およびその他の損害となります。

逸失利益(いっしつりえき)についての計算式は、収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数となっています。

収入については、家事従事者以外の有職者、主婦などの家事従事者および18歳以上の学生などで分けられ年齢平均別・全年齢平均給与額表(平均月額)等を用いて計算します。

慰謝料については、後遺障害等級別に金額が定められています。将来の介護料については、後遺障害の症状固定による介護料および諸雑費となります。計算式は介護料+諸雑費×12×介護期間に対するライプニッツ係数です。

以上、人身傷害補償保険の後遺障害の慰謝料について解説についての記事でした。

まとめ

人身傷害補償保険の後遺障害の支払いについては4つの項目があります。

- 逸失利益(いっしつりえき)

- 後遺障害による慰謝料(精神的損害)

- 将来の介護費

- およびその他の損害となります。

逸失利益(いっしつりえき)についての計算式は、収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数となっています。

収入については、家事従事者以外の有職者、主婦などの家事従事者および18歳以上の学生などで分けられ年齢平均別・全年齢平均給与額表(平均月額)等を用いて計算します。

慰謝料については、後遺障害等級別に金額が定められています。将来の介護料については、後遺障害の症状固定による介護料および諸雑費となります。計算式は介護料+諸雑費×12×介護期間に対するライプニッツ係数です。

以上、人身傷害補償保険の後遺障害の慰謝料について解説についての記事でした。