確定拠出年金の運用商品は投資信託だけではありません。個人年金や定期預金も組込まれていますので選択できるようになっています。

これらは、元本確保型ですから60歳に近い運用期間があまりない方や元本を減らすのが心配がな方は安心かと思います。

そこで気になるのが、「金利や手数料」あるいは「デメリット」ではないでしょうか。

本ページでは、個人型確定拠出年金(iDeCo)の定期預金に興味ある方のために以下について解説しています。

- 確定拠出年金の定期預金とゆうちょ銀行などの定期預金との違い

- 手数料とその内訳

- 確定拠出年金・定期預金がおすすめの人と活用法

- 途中解約するとどうなる

- ペイオフとの関係

- おすすめ商品と金利

2017/11/13 15:29:13

確定拠出年金の定期預金とは

銀行やゆうちょ、あるいは農協などの金融機関には「積立定期預金」があります。これと同じように個人型確定拠出年金にも定期預金が組込まれています。ただしこれらは商品性についてはほぼ同じものですが異なっている部分があります。

それでは、どういった点が違っているのか具体的にみてみましょう。

一般的な定期預金の違いとは

今回比較のために利用させていただいたのは、「SBI証券の確定拠出年金・スルガ確定拠出年金スーパー定期1年」と「ゆうちょ銀行の自動積立定期貯金」です。表にしてみましたので、ご覧ください。

比較項目 |

定期預金 |

|

|---|---|---|

SBI証券・個人型確定拠出年金 |

ゆうちょ |

|

| 預入期間 | 1年。その後は自動継続となる。最長70歳未満まで | 3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年のいずれかの期間 |

| 積立て方法 | 毎月口座から引落し、または給料から天引き | 毎月一定額を積み立てる方法と、上限を定めて通常貯金の残高に応じて一定額の整数倍まで積み立てる方法 |

| 1回あたりの積立金額 | 5,000円以上、1,000円単位 | 1,000円以上、1,000円単位 |

| 毎月積立て金の上限額 | 国民年金の被保険者種類によって異なる※ | 累計で1,000万円が限度 |

| 積立て期間 | 60歳まで | 最初の積立日から6年以内。 |

| 積立て日、引落日 | 26日 | 自由に設定できる |

| 利息 | 6ヵ月複利 | 3年未満のものは単利、3年、4年および5年のものは半年複利 |

| 預入期間内の払い戻し | ① 6 ヵ月未満は、解約日における普通預金の利率 ② 6 ヵ月以上 1 年未満は、約定利率×50% | 預入期間内払戻金利を適用 |

| 預入期間経過後の取り扱い | 元金に利子を加えた払戻金の全額を同じ預入期間の定期貯金に自動的に預入 | 元金に利子を加えた払戻金の全額を同じ預入期間の定期貯金に自動的に預入 |

| 税金 | 非課税 | 20.315%(国税15.315%、地方税5%) |

| 手数料 | 毎月の預け入れ時に手数料は不要だが、確定拠出年金としての口座管理手数料(資産残高50万円未満は491円、50万円以上は月額167円)がある。また年金として受取るときに振込手数料がかかる | なし |

| 預け入れ金融機関 | スルガ銀行 | ゆうちょ銀行 |

※ 国民年金の被保険者の種類によって掛金の上限は違ってきます。主な加入者として、第1号の自営業者は、月68,000円、第2号のサラリーマン等で企業型年金がなければ月23,000円、第3号の専業主婦等は月23,000円、公務員は月12,000円が上限額となっています。

手数料の比較

上記の表にも記載していますが、あらためて詳しく解説いたします。

ゆうちょの定期預金

ゆうちょや銀行の定期預金。こちらは、入金時も引出し時も手数料は不要なので、毎月1万円の積立定期をするならば1万円が積立てられていきます。

確定拠出年金の場合

一方、確定拠出年金の定期預金は、1万円でも、まるまる1万円が残るわけではありません。定期預金自体には手数料がありませんが、確定拠出年金としての手数料があるからです。

このような手数料があります

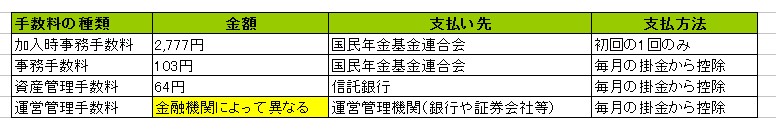

手数料には、

- 国民基金連合会に支払う加入時だけの手数料

- 国民基金連合会に支払う毎月の事務手数料

- 信託銀行に毎月支払う資産管理手数料

- 金融機関に毎月支払う口座管理手数料

詳細は下の画像をご覧ください。

つまり、1万円の掛金なら、運営管理手数料が無料であっても必ず167円の手数料が毎月差し引かれます。管理手数料は、無料の金融機関もありますが、月額324円としているところが多いので、こちらにあてはめますと、

1万円-167円-324円=9,509円が定期預金となります。

この面だけ比べればゆうちょや銀行の積立て定期預金のほうが手数料がいらないので絶対有利です。

しかしながら、確定拠出年金には所得税や住民税の控除がありますから、所得税率5%、住民税率10%とすれば、毎月5,000円の積立でも月額換算で660円くらいは減税にはなりますから手数料分以上のお得にはなります。

ただし、住宅ローン減税やふるさと納税、医療費控除などを利用している場合には、所得税や住民税を支払った金額以上は差し引くことはできませんから、その点を考える必要があります。

運営手数料はいろいろ

手数料は、運営管理機関(銀行や証券会社、保険会社)によって異なっています。

確定拠出年金・定期預金がおすすめの人と活用法

確定拠出年金の所得控除を考慮しなければ、定期預金では金利はほとんどなく手数料だけが取られるのでもったいない感じがします。ただし次のような方は定期預金での運用もおすすめです。(個人的意見)

- 60歳に近い運用期間があまりない人

- 元本割れが気になる人

- スイッチング先として利用する

3については、例えばですが、株式相場がだいぶ過熱しすぎていると判断した場合に、利益がでている投資信託等を売却して、その売却金を定期預金にスイッチングさせておきます。こうしておけば相場が下落しても利益は確保できますし、その後はいつでも再び投資信託にスイッチングさせることもできます。

こういった判断は難しいですが、たとえ全部売却しなくても数量の一部でも定期預金等にスイッチングさせることもできます。

定期預金を途中で解約するとどうなる?

確定拠出年金の積立金は原則60歳まで引き出すことができません。

ですから定期預金を解約しても現金として引きだすことはできませんから、その現金はスイッチングといって定期預金から他の運用商品に預けることくらいしかできません。

満期になる前にスイッチングをすると、商品や預入期間によって違ってきますが、利息の50%などが差し引かれたりします。これが手数料といえばそうなるのですが、現状では利息はまともについていませんので気にする必要のない範囲かとは思います。

定期預金はペイオフの対象なの?

銀行の定期預金ならペイオフの対象になっていますが、確定拠出年金の場合にはどうなっているのでしょうか。

こちらも、預金保険制度の保護の対象となっています。

ですから、定期預金や利息のつく普通預金などは1金融機関につき預金者 1人当たり、元本 1,000 万円までとその利息等は保護されます。

おすすめの商品と金利

定期預金でも2017年3月の金利は0.01%と横並びなので、特におすすめはありません。

また積立年金でも0.005や0.01%くらいの金利になっていますので、おすすめはありません。

まとめ

確定拠出年金の定期預金は、毎月事務手数料等が取られますから積立金そのものが元金としては増えていきません。ただし、1年間に積立てした金額は全額が所得控除としては利用できますから、利用したときには税金面からみると損はありません。

定期預金がおすすめな人は、元本確保型ですから元本割れをさせたくない人、運用期間があまりない人、一旦、利益の出ている変動型商品を売却して元本確保をしておきたい人などです。

以上、確定拠出年金の定期預金について徹底解説!でした。

個人型確定拠出年金(iDeCo)のおすすめ金融機関、選択ポイントは4つ

《SBI証券は口座管理手数料が無料ですよ》