労災保険の休業補償給付の概要や給付日額。その内容と手続き方法や請求書類について解説します。

2015/06/03 10:00:03

労災保険の休業補償とはどういうもの?

労災保険の休業補償給付は、次の要件を満たした場合に支給されます。

労働者が業務上の理由や通勤によるケガまたは病気による療養で、労働ができなく、賃金を受けていない(平均賃金の100分の60未満の金額まで)場合に休業補償給付が支給されます。通勤での災害のときは、休業給付が支給されます。

- 労働災害によるもの→休業補償給付

- 通勤災害によるもの→休業給付

休業補償はいつから、いくら支給されるの?

休業の初日から3日間は待機期間となり、4日目からの支給となります。

なお、業務災害の場合の待機期間については、事業主が労働基準法の定めるところにより、以下の休業補償を行うことになります。

- 休業(補償)給付=給付基礎日額の60%×休業日数

- 休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数

通勤災害の場合の待機期間については、事業主に補償義務はありません。

一部労働の場合の休業(補償)給付について

全日労働することができない場合は、合計で給付基礎日額の80%が支給されますが、労働時間の一部を休業して通院等をおこなうケースもあります。

この場合は、給付基礎日額から実際に支払われる賃金を控除した金額の60%にあたる額が支給されます。

たとえば、給付基礎日額が1万円であるが、通院のため、労働時間の一部を休業した。そのため、実際に労働により払われた賃金額が6千円となった。この場合は、差額である4千円に対する60%=2,400円が休業(補償)給付から支給されます。また休業特別支給金についても差額部分の20%である800円が支給されます。結果、労働による賃金6千円と休業(補償)給付2,400円、休業特別支給金800円の合計9,200円となります。

休業補償給付の質問

いいえ。退職しても何も変わりません。また、退職後に休業(補償)給付の手続きもできますので、心配はいりません。退職後に数十年経過して労災保険請求ということもあります。

休業補償給付の支給額はどのくらい?

休業(補償)給付の支給額は、給付基礎日額×60%×休業日数です。

日額については次の項目で説明していますが、日額が1万円だとすれば、1日あたりその6割にあたる6,000円が休業補償給付として受取れることになります。

給付基礎日額とは

原則として労働基準法の平均賃金に相当する額になります。

平均賃金とは、原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことになります。

ただし、臨時的なものやボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。

休業補償給付の計算例

月平均30万円の賃金を受けていて、7月に事故が発生した場合の給付基礎日額(賃金締切日は毎月末日)

30万円×3ヶ月÷91日(4月が30日、5月が31日、6月が30日)=9890円10銭

1円未満の端数は切り上げになりますから、9,891円が給付基礎日額になります。

わたしの場合いくら支給されるの

この場合は、6月、7月、8月の給料合計が86万円ということですから、6月が30日、7月が31日、8月が31日ですので92日で割ることになります。

86万円÷92=9,348円

9,348円×0.6×40日=224,352円になります。

さらに、別途、休業特別支給金(詳細は後述しています)があります。

基礎日額の20%が支給されますので、9,348円×0.2=1,870円。1,870円×40日=74,800円。

つまりは、合計で224,352円+74,800円=299,152円を受取ることができます。

休業補償にも給付日額の最低・最高保証額があります

賃金が日給、時間給などの場合に平均賃金を計算する期間中にケガをした労働者が業務につけなかった日数期間があるときは、計算の基礎となる賃金総額が少なくなり、それに応じて平均的な賃金も低くなりすぎることがあるため、これでは困ってしまうため最低保証が設けられています。

最低保証額は、厚生労働省が実施している毎月勤労統計調査の平均給与額に応じて毎年改正されます。

毎月勤労統計調査のホームページはこちら

休業補償の年齢階層別:最低・最高保証額表

平成27年8月1日~平成28年7月31日までの間に休業補償給付の支払が適用された場合の最低・最高額の表です。

| 年齢階層区分 | 最低限度額 | 最高限度額 |

|---|---|---|

| 20歳未満 | 4,671円 | 13,160円 |

| 20歳以上25歳未満 | 5,154円 | 13,160円 |

| 25歳以上30歳未満 | 5,700円 | 13,540円 |

| 30歳以上35歳未満 | 6,117円 | 16,253円 |

| 35歳以上40歳未満 | 6,547円 | 18,736円 |

| 40歳以上45歳未満 | 6,726円 | 21,278円 |

| 45歳以上50歳未満 | 6,840円 | 23,838円 |

| 50歳以上55歳未満 | 6,714円 | 25,124円 |

| 55歳以上60歳未満 | 6,035円 | 24,658円 |

| 60歳以上65歳未満 | 4,898円 | 19,863円 |

| 65歳以上70歳未満 | 3,920円 | 15,523円 |

| 70歳以上 | 3,920円 | 13,160円 |

休業補償給付基礎日額の特例

平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる以下の場合には、給付基礎日額の算定方法に特例が設けられています。

- 平均賃金の算定期間中に業務外の傷病の療養のため休業した期間がある場合

- じん肺患者の場合

- その他

休業補償給付の手続きと請求書について

手続きの流れ:まずは、休業(補償)給付の請求書を入手する

その請求書を病院へ提出し医師に傷病名や療養の期間、経過を記入をして証明をもらう

次に職場に提出し事業主の証明をもらう

労働基準監督署に提出

支給決定が通知され振込まれる。

請求は療養の途中で何回かに分けての請求も可能です。

提出書類について

提出書類は、休業補償給付支給請求書(様式第8号)又は休業給付支給請求書(様式第16号の6)になります。

上記様式は、厚生労働省のホームページ、こちらからダウンロードできます。

休業特別支給金について

休業特別支給金とは、社会復帰促進等事業の中のひとつにある「被災労働者援護事業」から支給されるもので、休業補償給付や休業給付が支給される場合に上乗せで支給されます。

休業特別支給金の支給額

1日につき、給付基礎日額の100分の20に相当する額になります。

つまりは、給付基礎日額の20%が上乗せされますので、休業(補償)給付60%と合わせると80%を受取ることができます。

調整はありません

休業特別支給金は、加害者から損害賠償を受けた場合であっても、労災保険保険給付はその額により給付調整が行われますが、休業特別支給金は全額支給されます。

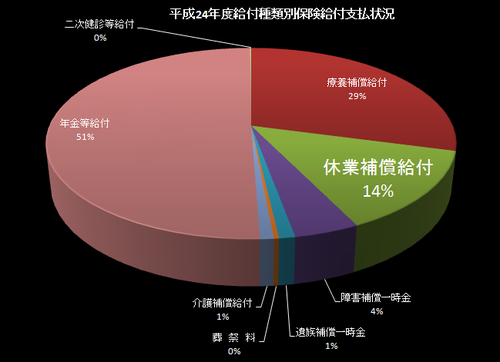

休業補償給付の統計について

労災保険から支払われた給付金のうち休業補償給付はどのくらいの割合なのか調べてみました。

出典:労災保険保険情報センター労災保険保険事業の概況(4)

平成24年度に支払われた全給付のうち、休業補償給付は14%の割合を占めています。

| 給付種類 | 単位千円 |

| 療養補償給付 | 220,964,104 |

| 休業補償給付 | 103,056,296 |

| 障害補償一時金 | 32,748,055 |

| 遺族補償一時金 | 8,013,643 |

| 葬 祭 料 | 2,499,550 |

| 介護補償給付 | 6,825,123 |

| 年金等給付 | 381,844,847 |

| 二次健診等給付 | 857,496 |

| 合計 | 756,809,115 |

労災はケガだけでなく病気も労災認定されている

労災保険と聞くと、「ケガ」のことを思い浮かべる方が多いのですが、精神障害や脳、心臓疾患でも労災保険認定がされています。

厚生労働省が公表している資料によりますと、脳・心臓疾患の統計は以下の表のとおりです。

| 疾患 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |

| 脳・心臓疾患 | 請求件数 | 767 | 802 | 898 | 842 | 784 |

| 業務上認定の支給決定件数 | 293 | 285 | 310 | 338 | 306 | |

| うち死亡 | 請求件数 | 237 | 270 | 302 | 285 | 283 |

| 業務上認定の支給決定件数 | 106 | 113 | 121 | 123 | 133 |

脳・心臓疾患の請求件数の多い業種・平成25年度

統計を見ると、宅配便やトラック運送などの請求件数がズバ抜けて多いことが分かります。それだけ車の長時間運転には緊張や不規則勤務などでストレスが多いということでしょうか。

「中分類の上位15業種」

| 大分類 | 中分類 | 請求件数 |

| 運輸業、郵便業 | 道路貨物運送業 | 124件 |

| 建設業 | 総合工事業 | 56件 |

| サービス業 | その他の事業サービス業 | 47件 |

| 運輸業,郵便業 | 道路旅客運送業 | 42件 |

| 建設業 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 37件 |

| 建設業 | 設備工事業 | 29件 |

| 宿泊業,飲食サービス業 | 飲食店 | 26件 |

| 卸売業・小売業 | その他の小売業 | 24件 |

| 医療、福祉 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 23件 |

| 卸売業・小売業 | 各種商品小売業 | 18件 |

| サービス業(他に分類されないもの) | その他のサービス業 | 17件 |

| 製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 13件 |

| 卸売業・小売業 | 飲食料品卸売業 | 13件 |

| 学術研究,専門・技術サービス業 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 13件 |

| 製造業 | 食料品製造業 | 12件 |

| 教育、学習支援業 | 学校教育 | 12件 |

| 卸売業・小売業 | 飲食料品小売業 | 12件 |

休業補償給付のまとめ

労働者が業務上の理由によりケガ、または病気で4日以上働けなくなったときに労災保険から休業補償給付が支給されます。

いくらもらえるのかの計算は、過去3ヶ月間の給料を日数で割った給付基礎日額というものに60%を掛け、その日数分もらえることになります。またさらに、休業給付特別支給金という手当が基礎日額の20%が別途支給されるため、合計で基礎日額の80%はもらえることになります。

給付基礎日額については最低と最高額があり、厚生労働省の毎月勤労統計調査の平均給与額に応じて毎年改正されます。

以上、「休業補償給付の支給額計算と手続きの流れについて解説」についての記事でした。

該当カテゴリー:労災保険

関連カテゴリー:雇用保険(失業保険)、健康保険