通勤途上でケガをすることもあります。このようなときに、病院には「健康保険を使って診てもらおう」というように思いがちです。ところが、通勤災害に該当するため健康保険は使えません。労災保険を使うことになります。

そこで、労災保険についてご存じない方のために、通勤災害のこと、どのような補償があり、保険料負担はどうなっているのか。業務災害に認められないケース、業務上の疾病とはについて解説します。

2015/06/02 15:33:02

労災保険保険とは

下記の図をご覧いただければ一目瞭然だと思いますが、労災保険とは、雇用保険と並んで労働保険の一部です。

労災保険は、正しくは労働者災害補償保険といい、労働者災害補償保険法に基づいて設立されています。業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合や疾病にかかる、障害が残る、あるいは死亡した場合等について、被災した労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度となっています。

労災保険の運営管理窓口

労災保険も雇用保険も厚生労働省が管理・運営していますが、労災保険の担当窓口は、労働基準監督署が行い、雇用保険は公共職業安定所が行っています。

労災保険は、①被災労働者の社会復帰の促進、②被災労働者とその遺族の援護、③労働災害の防止等を目的とする社会復帰促進等事業を行う総合的な保険制度となっています。

労災保険の被保険者に該当する人

原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されるため、労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

厚生労働省の労災保険より労働者は、常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、労働の対償として賃金を受けるすべての者が対象となります。

また、海外派遣者により特別加入の承認を得ている労働者は別個に申告することとなるので、その期間は対象となりません。

傷害だけでなく病気も該当

労災保険は、ケガだけでなく脳出血やくも膜下出血、心筋梗塞、精神疾患などの疾病も労災保険に認定される場合があります。

労災保険と健康保険を事由別に分類してみました

原因・事由別に分類すると該当する保険は以下のようになります。

| 原因・事由 | 災害分類 | 該当する保険 |

|---|---|---|

| 仕事によるもの | 業務災害 | 労災保険 |

| 通勤によるもの | 通勤災害 | |

| その他 | その他の災害 | 健康保険 |

業務災害とはどういうもの

業務災害とは、労働者が業務を原因として被った傷病等です。

傷病等とは、「負傷、疾病、障害又は死亡」のことを言い、業務が原因となって発生した災害においては労災保険の給付対象になります。

厚生労働省・福島労働局より引用業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

業務上とは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることをいいます。(いわゆる「業務起因性」。)

ただし、業務災害に認定されるには、発生した災害について業務遂行性(仕事中に発生したケガ・病気であるかどうか)と業務起因性(仕事がけが・病気の原因になったかどうか)の双方が認められなければなりません。

業務と傷病に一定の因果関係が認められることを「業務上」と言い、「業務上の負傷」、「業務上の疾病」というように呼んでいます。

まずは、「業務上の負傷」から詳しくみていきましょう。

業務上の負傷について

仕事場で所定の労働時間内や残業時間内に業務に従事している場合の負傷

この場合の災害は、被災された労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられますので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。

労災保険の業務災害に認められないケース

- 労働者が就業中に私的行為を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為(しいてきこうい)をしていて、それらが原因となって災害を被った場合

- 労働者が故意に災害を発生させた場合

- 労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合

- 地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。)

仕事場にいても昼休み等で仕事についていない場合の負傷

出社して、仕事場にいる限りにおいては、事業主の支配管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に業務をしているわけではないので、行為そのものは私的行為になりますので、原則として業務上災害とは認められません。

ただし、災害の原因が事業場施設の欠陥などである場合は、業務上災害として労災保険の給付の対象となります。 また事業場施設に欠陥が認められない場合でも労基署の判断により労災保険の適用になる場合もあります。

※ 昼休みに私的に外出しての負傷は労災保険認定されません。

出張や社用での外出により仕事場施設以外での負傷

出張中は、事業主の管理下を離れてはいますが、事業主の命令を受けて仕事をしているため、実質上事業主の支配下にあります。ですから仕事の場所はどこであっても、業務災害について特に否定すべき事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。

※積極的な私的行為を行うなどの場合は、労災保険認定されません。

徳島県労働相談ネット・業務・通勤上の事故について(質問と回答)例1:出張中の事故について

出張中についても、基本的に業務遂行性、業務起因性が認められることになります。例えば、出張先での業務遂行中だけでなく、業務遂行先への移動時間、業務遂行のための「待機時間」(ホテル滞在中など)に発生した災害は「業務災害」になります。

ただし、業務の合間に、私的に外食したり、飲み屋などに行っている時間及びそれらの店と滞在先への往復時間については、「待機時間」とは認められません。

また、私的な行為の最中に起こった事故は、「業務遂行に伴う危険が現実に発生した」ものとも言えないので、業務との因果関係が認められません。したがって、出張先での私的行為については、上記(1)、(2)の要件を満たさないので「業務災害」にはなりません。

業務上の疾病について

業務との間に因果関係が認められる疾病については労災保険の給付対象になります。

「業務上の負傷」とは違い、仕事中に脳卒中や心筋梗塞等を発症した場合であっても、因果関係が認められない場合には労災保険の給付対象にはなりません。

一方、勤務時間外であっても、業務によるものと因果関係が認められる場合には、労災保険の給付対象となります。

一般的に以下の3条件が満たされる場合には、原則的に「業務上の疾病」と認められています。

仕事場に有害因子が存在していること

有害因子とは、有害をもたらす原因となる要素や要因のこと。

赤外線、レーザー光線、マイクロ波、著しい騒音、寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務、紫外線にさらされる業務、気圧の低い場所における業務、木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務、粉じんを飛散する場所における業務、石綿にさらされる業務等がこれに当たります。

健康障害を起こすほどの有害因子にさらされていたこと

健康障害を起こすに足りる有害因子の量や期間にさらされたことが認められる必要があります。

医学的に妥当であると認められること

業務上の疾病と認められるには、有害因子に接触した以降に発症したものであって、経過および病態が医学的に妥当であると認められなければなりません。

地震についての労災保険判定事例

事例出典:東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について(平成23年3月11日・厚生労働省労働基準局労災保険補償部補償課長)

事例1作業現場でブロック塀が倒れたための災害

ブロック塀に補強のための鉄筋が入っておらず 構造上の脆弱性が認められたので 業務災害と認められる。

事例2作業場が倒壊したための災害

作業場において、建物が倒壊したことにより被災した場合は、当該建物の構造上の

脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。

事例3 事務所が土砂崩壊により埋没したための災害

事務所に隣接する山は、急傾斜の山でその表土は風化によってもろくなっていた等

不安定な状況にあり、常に崩壊の危険を有していたことから、このような状況下にあった事務所には土砂崩壊による埋没という危険性が認められたので、業務災害と認められる。

事例4 バス運転手の落石による災害

崖下を通過する交通機関は、常に落石等による災害を被る危険を有していることか

ら、業務災害と認められる。

事例5 工場又は倉庫から屋外へ避難する際の災害や避難の途中車庫内のバイクに衝突した災害

業務中に事業場施設に危険な事態が生じたため避難したものであり、当該避難行為

は業務に付随する行為として、業務災害と認められる。

事例6 トラック運転手が走行中、高速道路の崩壊により被災した災害

高速道路の構造上の脆弱性が現実化したものと認められ、危険環境下において被災したものとして、業務災害と認められる。

労災保険の通勤災害とは

労災保険の通勤災害とは、労働者が通勤により被った「負傷、疾病、障害又は死亡」のことをいいます。

そして、ここでいう「通勤」とは、就業に関し一般的なものでは、以下の3形態になります。

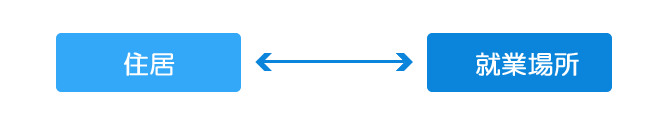

住居と就業の場所との間の往復

住居と就業場所への往復になりますからもっとも一般的な通勤です。

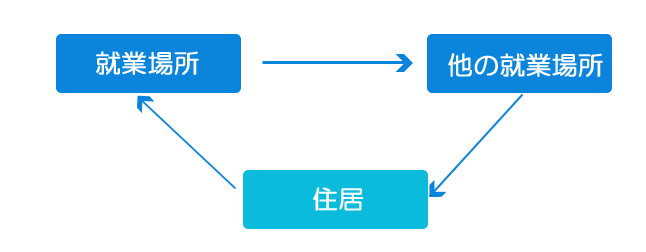

就業場所から他の就業場所と住居への移動

住居から就業場所へ行き、その後にさらに別の就業場所に行き、その後帰宅という通勤パターンです。

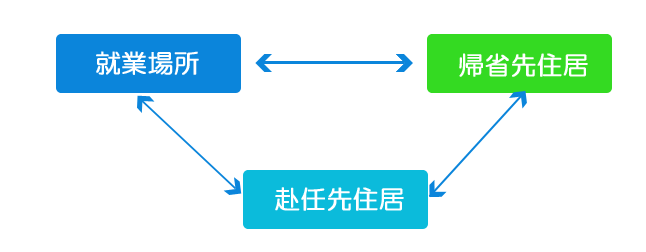

単身赴任先住居と帰省先住居、就業場所への移動

単身赴任などで赴任先住居から就業場所へいき、その後実家などに寄って、その後に赴任先住居へ帰宅するという通勤パターンです。

以上の3つが主な通勤形態として認められています。

通勤の経路の逸脱・中断について

逸脱(いつだつ)とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいいます。

中断とは、飲酒をする、映画館に寄る等、通勤の経路上で通勤とは関係のない行為を行うことを言います。

このように、通勤途中で移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」となりません。通勤にならないということは、事故が起きても通勤災害に該当しないということになりますから注意が必要です。

ただし、通勤途上でトイレに寄る、タバコやジュースを買う、マイカー通勤の人がガソリンを入れるというささいな行為は逸脱・中断とはなりません。

また、以下のように厚生労働省令で逸脱・中断の例外となる行為が定められています。

この場合は、やむを得ない事由により行うための最小限度のものであるときは、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に戻った場合は再び「通勤」となります。

厚生労働省令・逸脱・中断の例外となる行為

以下は、日用品の購入その他これに準ずる行為にあたるので、合理的な経路に戻った場合は再び「通勤」となります。こちらの内容は、厚生労働省・長崎労働局の通勤災害の認定基準ページをまとめたものです。

経路に復した後は通勤とする事例 |

|

|---|---|

| 日用品の購入に該当する行為 | 日用品の購入に準ずる行為 |

| 米、パン、調味料、酒類等の飲食料品 | 独身職員が通勤途中で食事をする |

| 家庭用薬品 | クリーニング店に立ち寄る |

| 下着、ワイシャツ、背広、オーバー等の衣料品 | 理髪店や美容院に行く |

| 石油等の家庭用燃料品 | テレビ、パソコン、冷蔵庫等の修理を依頼しに行く |

| 身廻り品 | 税金や水道光熱費等を支払いに行く |

| 文房具、書籍等 | 市役所等に住民登録、戸籍抄本等を取りに行く |

| 電球、台所用品等 ・子どもの玩具 | 単身赴任者が、帰省先住居と勤務場所間の移動又は帰省先住居と赴任先住居間の移動に際し、これらの移動に長時間要することにより食堂で食事をする場合や自家用自動車内等で仮眠をとる |

以下は経路に復した後に通勤とする事例と通勤としない事例です。

経路に復した後は通勤とする事例 |

経路に復したとしても通勤とはしない事例 |

| 職業訓練(公共職業能力開発施設について行われる職業訓練)、学校において行われる教育訓練、その他職業能力向上のために準ずる教育訓練(学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校になります。 | 趣味又は娯楽のために教育訓練を受ける場合 |

| 選挙権の行使 | |

| 病院または診療所においての診察、治療 | |

| 要介護状態にある配偶者、子、父母等の介護(継続的に又は反復して行われるものに限ります) | 単に様子を見に行く場合や通常介護を行っている者に代わって、たまたま介護を行う場合 |

上記の項目をまとめますと、以下の表になります。

区分 |

当該行為中 |

当該行為後 |

| 逸脱・中断に当たらない行為の場合 | ◯ | ◯ |

| 逸脱または中断に当たり、日常生活上で必要な行為であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合 | ☓ | ◯(経路に復した場合) |

| 逸脱又は中断に当たり、日常生活上必要な行為であっても厚生労働省令で定めるものに該当しない場合 | ☓ | ☓ |

労災保険の保険料について

労災保険料については、全額事業主の負担になりますので被保険者の負担はありません。

業種によって保険料率は違っています。

負担が少ない業種としては、通信業、放送業、新聞業又は出版業、金融業、保険業又は不動産業などで2.5/1000。負担が多い業種としては、水力発電施設、ずい道等新設事業の79/1000となっています。その他の業種の平成28年度版の保険料率はこちらの厚生労働省発行のリーフレットをご覧ください。

労災保険と通勤災害のまとめ

労災保険は、業務災害や通勤災害でのケガや病気を補償をしてくれる保険で、正しくは労働者災害補償保険といい、労働者災害補償保険法に基づいて設立され労働基準監督署が担当窓口になっています。

労災保険料については事業主の全額負担となるため被保険者負担はありません。

注意点としては、仕事中であっても、私的な用事での外出等での事故やケガは労災保険に認定されませんので注意が必要です。

当記事は、厚生労働省の労災保険のページ、厚生労働省・福島労働局、徳島県労働相談ネット・業務・通勤上の事故について(質問と回答)、事例出典:東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について(平成23年3月11日・厚生労働省労働基準局労災保険補償部補償課長)、厚生労働省・長崎労働局の通勤災害の認定基準ページなどのページを参考にまとめています。

該当カテゴリー:労災保険

関連カテゴリー:雇用保険(失業保険)、健康保険