地震保険には、建物補償と家財補償の2つがあります。

建物だけの地震保険に加入している場合、建物に一定以上の損害がなければ家具や電気製品などの家財が倒壊して部屋がめちゃくちゃになっても1円も支払われません。

両方とも契約しておけばどちらに被害があっても支払い査定の対象にはなりますが、地震保険は単独では契約できないため、建物の火災保険料、家財の火災保険料、それに加えて両方の地震保険料も支払うことなります。

では、目安として地震保険料はいくらくらいになるのか、また、保険金支払のための損害査定はどのようにされるのかなどについて取り上げてみました。

家財保険の詳細については、こちらの家財保険は必要なのか?保険料や保険金の相場・目安は?、または、火災保険とは違う家財保険の役割を徹底解説!をご覧ください。

2017/01/18 11:49:18

地震によるマンションの家財の被害状況

マンションによっては震度6の地震であっても建物には被害はなかったが、家財の被害が大きかったというケースがあります。

マンションといっても、高層マンションで上層部に住んでいる方もいれば、1階、2階など低層に住まれている方もいて、それぞれで家財の被害状況が異なっていますのでこの点から見てみましょう。

マンションは上層と低層では被害が異なる

損害保険料率算出機構の「家財の地震に関する既往研究の調査」には、2005年福岡県西方沖地震・最大震度6弱・14階以上の高層マンションのアンケート結果が示されています。

そこには地震で「大型家具が転倒したかどうか」と「台所の散乱状況」の質問項目があり以下のように回答されています。

〈大型家具の転倒〉

- 上層では、すべて転倒5%、半数転倒13%、一部転倒39%、転倒なし43%

- 下層では、一部転倒10%、転倒なし90%

〈台所の散乱状況〉

- 上層は、床全体に散乱35%、床の半分程度に散乱22%、床の一部に散乱33%、散乱なし11%

- 下層は、床全体に散乱1%、床の一部に散乱22%、散乱なし77%

やはり高層マンションにおいては下層の部屋よりも上層の部屋の被害は大きいようです。

【復旧期】(西原)

— 災害NGO結 (@saigaingoyui) 2016年5月15日

地震で屋根に被害を受けた家屋内では、家財、畳、壁など直接的な地震の被害ではない雨の影響でカビなどが発生している状態になっています。 黄・赤紙ですが倒壊を免れた助かった家屋だけに辛い気持ちになります。 pic.twitter.com/gBDYjH3nce

鳥取地震の後の写真とかみるとやっぱり4月の熊本地震の事思い出す。実家も物が散乱して(写真)少しづつ片付けたみたい。余震はあるわ空港は閉鎖だわですぐに帰れず歯がゆかった。

— shiori🐚сиори (@yudanchan40) 2016年10月23日

鳥取のも他人事じゃないから出来ること見つけていこ… pic.twitter.com/DN4WqV0com

建物の地震保険と家財の地震保険は認定基準が異なっている

建物と家財の地震保険は、「損害の認定基準」が異なっています。

建物は、3%以上。家財については、10%以上の損害。この割合以上の損害がない場合には、地震保険金は1円たりとも支払われません。

下に表を載せていますが、地震保険の支払いで被害の程度が一番小さいものを「一部損」といいます。

一部損とは、建物については損害額が3%以上20%未満をいいます。家財については、損害額が10%以上30%未満をいいます。これらに対しての保険金支払いは、地震保険金額の5%になります。

地震の損害の程度と支払い割合についての表

損害の程度 |

認定基準 |

支払われる保険金の額 |

|

|---|---|---|---|

建物 |

家財 |

||

全損 |

基礎、柱、壁、屋根等(以下、「主要構造部」といいます。)の損害の額が建物の時価額の 50%以上

焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の 70%以上 |

家財の損害額が家財の時価額の80%以上になった場合 | 地震保険金額の100%が支払われます(時価が限度) |

大半損 |

主要構造部の損害の額が建物の時価額の 40%以上 50%未満

焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50%以上 70%未満 |

家財の損害額が家財の時価額の60%以上80%以上になった場合 | 地震保険金額の60%が支払われます(時価※が限度) |

小半損 |

主要構造部の損害の額が建物の時価額の 20%以上 40%未満

焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の 20%以上 50%未満 |

家財の損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満 | 地震保険金額の30%が支払われます(時価※が限度) |

一部損 |

主要構造部の損害の額が建物の時価額の 3%以上 20%未満

建物が床上浸水または地盤面から 45cm を超える浸水を受け、 全損・大半損・小半損に至らない場合 |

家財の損害額が家財の時価額の10%以上30%未満になった場合 | 地震保険金額の5%が支払われます(時価が限度) |

※ 時価とは、保険の対象と同等のものを再築または新たに購入するために必要な金額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。

それでは、実際に「家財の損害の10%以上」とはどのように査定されるのでしょうか。

家財地震保険の支払はこうなっている

「うちには300万円の花瓶が2個ほどあるから、家財にも地震保険をつけておけば花瓶が割れても保険金がそっくり支払われるから大丈夫だな」このように考える方もいます。

ところが地震保険金の支払では、300万円だろうと1,000円の花瓶であっても値段は考慮されません。

実際には、家の中にある家財全体の内、どのくらいのものが損害を受けたかによって、地震保険金の支払割合が決まります。

そのため、たとえ300万円の花瓶が2個割れても家財全体を通して「10%以上」にならなければ1円も支払われません。

それでは、一定以上の損害とはどのように査定されるのか。

それは、家財の被害状況の査定は、損害保険会社の調査員が下記の分類とそれぞれの割合の積算によって鑑定されます。

- 食器陶器類:食器、陶器置物、食料品、調理器具、漆器、各1%、最大5%

- 電気器具類:電子レンジ・オーブン、ステレオ・コンポ、パソコン・ワープロ、テレビ、ファンヒータ・エアコン、冷蔵庫、掃除機、各2.5%、最大20%

- 家具類:食器戸棚、和洋整理ダンス、サイドボード、机・イス、食道セット、各4%、最大20%

- 身回品その他:眼鏡、カメラ、書籍、CD・レコード・テープ類、人形、靴、カバン、スポーツ・レジャー用品、ピアノ、装身具、各2.5%、最大25%

- 衣類寝具類:衣類、寝具、各15%、最大30%

例えば、家財の地震保険500万円に加入していて、以下のような地震の被害状況での損害率を算定してみました。

- 食器戸棚(1個)が倒壊しコップや皿などの食器が割れた。

- テレビ、デスクトップパソコン、洋服ダンス、冷蔵庫が倒壊。

- 停電が長期に及んだため生鮮食料品等は破棄した。

計算する上で、コップが10個割れても、皿が20枚割れても食器扱いとなり1%です。数も値段の高い安いは関係なく「1%」です。

さらに食器戸棚がひとつ壊れたので「4%」。

テレビ、デスクトップパソコン、冷蔵庫はそれぞれ2.5%ですから、3×2.5=7.5%。洋服ダンスは4%。食料品は1%。

これらを合計すると17.5%になります。

10%以上30%未満になりますから一部損となり地震保険金額の5%ですから、500万円×5%=25万円が支払われます。

全損と査定されるには衣類寝具類の破損が必須

上の表をご覧いただくとわかりますが、全損と認められるには、家財の損害が80%以上です。

そのためには、食器陶器類、電気器具類、家具類、身回品その他の破損に加え、衣類、もしくは寝具のどちらかの破損が認められないと全損には至りません。

しかしながら、衣類寝具類は、倒壊によって壊れるものとは違います。よって他のものよりは査定が厳しくなることは理解しておきましょう。

地震保険料はいくら?どのように計算するの?

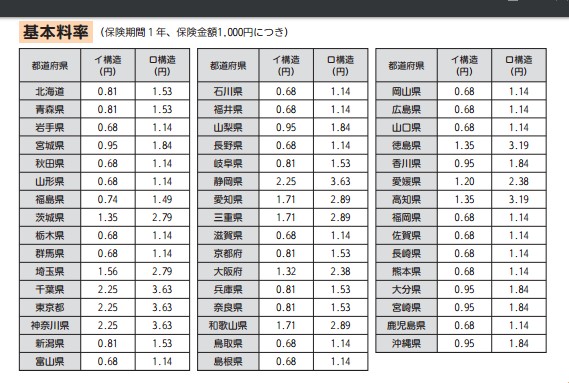

地震保険料は、建物のある所在地と建物の構造別によって指定されている基本料率を基に計算します。

基本料率は、地震の発生リスクが高い県は、料率が高くなり、リスクの低い県は低く設定されています

この基本料率から割引制度として免震・耐震性能に応じた4つの制度が用意されていますから該当する場合には、これを乗算します。

割引は重複利用できません。

※地震割引=免震建築物割引、耐震等級割引、建築年割引、耐震診断割引の4つです。割引率は10%~50%までありますが、詳細についてはこちらの地震保険料の仕組みについて知っておこうをご覧ください。

また、さらに1年払いではなく2~5年払いをするならば、長期係数が使えますので、基本料率にこの係数も乗算します。

こうしたものを基準料率といい、これを基に地震保険料を計算します。

基準料率=基本料率×割引率×長期係数

では、実際に家財の地震保険料がいくらになるのか計算してみました。

家財地震保険料の計算例

東京都にある2005年に建築したイ構造(耐火・準耐火建築物等)で耐震等級2の建物にある「家財に地震保険500万円」を掛けた場合。

保険期間は1年とする。

・基本料率は、東京都でイ構造なので2.25円。

・耐震等級割引・・・30%(建築年割引10%は併用できません)

・保険期間は1年なので長期割引なし。

・基準料率=2.25円×(1-0.3)=1.58円(小数点以下第3位は四捨五入)

よって、家財保険料=500万円×1.58円/1,000円=7,900円(1年分)になります。

上記と同じ条件で5年分まとめて先払いした場合には、長期係数が使えますのでお安くなります。

5年の長期係数は、4.45です。(ちなみに2年=1.9、3年=2.75、4年=3.60)

基準料率=2.25円×(1-0.3)×4.45=7.01円(小数点以下第3位は四捨五入)

よって、家財保険料=500万円×7.01円/1,000円=35,050円(5年分)になります。

1年契約で5年間支払うと39,500円になりますが、契約時にまとめて一時払いをすることで4,450円お安くなります。※地震保険は、単独では契約できませんから家財保険の保険料も別途必要です。

保険料の目安

地震保険料の計算方法は上記の通りですが、実際には火災保険料も必要になります。

そこで、建物の火災と地震保険、家財の火災と地震保険に加入した場合の目安として表にしてみました。下記保険料は、セゾン自動車火災保険から試算させていただきました。

- 住まい:一戸建てとマンションでそれぞれ試算

- 建物の所在地:東京都

- 建物の建築年:2005年

- 建物の構造:戸建ては、H構造(木造)、マンションはT構造(準・耐火)

- 建物保険金額:2,000万円・地震保険1,000万円

- 家財保険金額1,000万円・ 地震保険500万円

- 保険期間:1年

- 支払方法:一括払い

- 火災保険の補償内容:火災、落雷、破裂・爆発(水災なし)

- 地震保険割引:建築年割引10%(1981年6月1日以後に新築された建物およびこれに収容される家財に適用されます)

〈一戸建ての保険料〉

補償内容 |

建物保険料 |

家財保険料 |

|---|---|---|

| 火災、落雷、破裂・爆発 | 8,800円 |

4,300円 |

| 地震 | 32,700円 |

16,350円 |

| 合計 | 41,500円 |

20,650円 |

| 総合計(年間) | 62,150円 |

|

〈マンションの保険料〉

補償内容 |

建物保険料 |

家財保険料 |

|---|---|---|

| 火災、落雷、破裂・爆発 | 2,600円 |

1,300円 |

| 地震 | 20,300円 |

10,150円 |

| 合計 | 22,900円 |

11,450円 |

| 総合計(年間) | 34,350円 |

|

※地震割引には、免震・耐震性能の割引がありますので、マンション等では上記保険料よりもさらに安くなる場合があります。

※地震保険は、東京、千葉、神奈川、静岡県の基本料率が最も高いので割引を考慮しなければ、他の道府県の所在地の方は上記地震保険料よりは安くなります。

以上。

関連カテゴリー:火災保険