今回は死亡診断書がテーマです。

普段はまったくといっていいほど生活には関係ないのでほとんど目にすることがないですが、人生で一度くらいは家族のどなたかがお亡くなりになることで否応でも目にする書類、それが死亡診断書です。

気持ちのいい書類ではありませんが、この書類を役所に届けでないことには『火葬(埋葬)許可証』を受取ることができませんから大事な書類です。

また、被相続人(亡くられた方)が生命保険の被保険者になっていた場合には、受取人は「死亡保険金」を請求します。その際には「死亡証明書や死亡診断書のコピー」、その他の公的書類も必要になりますから、やはり「死亡診断書」が必要になります。

そこで、今回は、死亡診断書や死亡届とはどのような書類なのか。また、どのような手続きで使うのか、生命保険金請求の書類をそろえる際に気をつけたい点や費用について解説します。

2018/11/30 17:36:30

ところで、死亡届や死亡診断書とはなに?

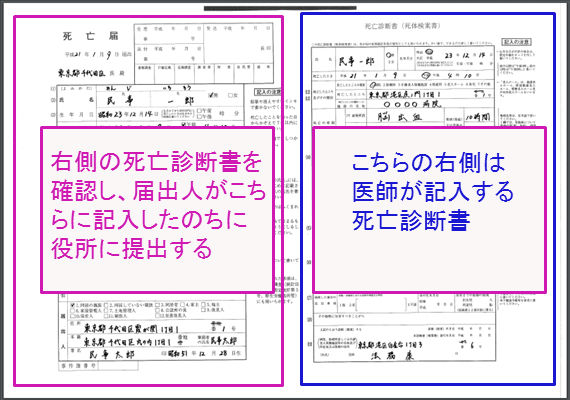

死亡届や死亡診断書とはどのようなものか目にしたことがない方がほとんどかと思いますので、まずは画像をご覧ください。

死亡診断書の様式

死亡診断書は「死亡届」と一体となっています。この用紙は全国共通です。上記のようにA3用紙の右半分が医師が記入する死亡診断書(死体検案書)になります。左半分は「死亡届」なので、役所に届ける際に記入する部分になります。

死亡診断書とは?

死亡診断書(死体検案書)とは、医師や歯科医だけが作成できる書類であり、「人の死亡に関する厳粛な医学的・法律的証明であり、死亡者本人の死亡に至るまでの過程を可能な限り詳細に論理的に表すもの(厚生労働省発行の死亡診断書マニュアルより)」をいいます。

死亡診断書は死体検案書ともなっていますが、どういう違いがあるのでしょうか。

死体検案書とは?

死体検案書とは、厚生労働省発行のマニュアルより

① 診療継続中の患者以外の者が死亡した場合

② 診療継続中の患者が診療に係る傷病と関連しない原因により死亡した場合

つまり自宅などでの突然死や事故死などは死体検案がおこなわれるので『死体検案書』になります。

これらにおいては、監察医(かんさつい)が検案を行い、死体検案書を交付することになっています。

死亡診断書の発行は有料

医師が記入し発行してくれる死亡診断書は料金がかかります。

病院によって異なりますが、5,000円から1万円以内です。

事例として、聖路加国際病院の料金を掲載します。

- 死亡診断書(保険会社用)6,900円

- 死亡診断書(役所提出用)6,900円

- 死亡診断書コピー3,650円

死亡診断書に書かれていること

死亡診断書に書かれているのは次のことがらです。

- 氏名

- 性別

- 生年月日

- 死亡した時

- 死亡したところ

- 死亡の原因

- 死因の種類

- 外因死の追加事項

- 生後1年未満で病死した場合の追加事項

- その他特に付言すべきことがら

- 診断(検案)年月日

- 医師、歯科医師本人の署名

今までにたくさんの死亡診断書を見てきましたが、死亡の原因は、老衰や心不全、肺炎などが多いです。

いつまでに死亡診断書の届出をすればいいの?

死亡診断書を医師から受取ると、左側にある死亡届に記入し、死亡を知った日から7日以内(国外での死亡は、その事実を知った日から3ヵ月以内)に役所に提出する必要があります。

提出先は、死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地になります。

届出義務者(届出人になれる人)は、以下の方になります。

戸籍法第87条

左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。

第1同居の親族

第2その他の同居者

第3家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。

役所に持参する方は、届出人でなくても構いません。葬儀社を利用する場合には代行してくれる場合が多いです。

死亡届に記入する項目

死亡届には以下の記入項目があります。

- 氏名(死亡した人)

- 生年月日

- 死亡したとき 日付、時間

- 死亡したところ

- 住所

- 本籍

- 死亡した人の夫または妻(内縁は含まれません)について

- 死亡したときの世帯のおもな仕事と死亡した人の職 業 ・ 産 業

- その他

- 届出人について(署名・捺印)

死亡届が受理されますとその場で火葬(埋葬)許可証をもらうことができます。

役所に提出した死亡診断書は返還されません。そのため、提出する前に様々な請求で必要なことも考え多めにコピーをしておきましょう。

持っていくもの

役所に届出る際には、以下のものを持っていきます。

・死亡診断書・死亡届

・届出人の認印

死亡診断書を提出するまでの流れ

死亡診断書を役所に提出するまでの流れのおさらいです。

病院から死亡診断書をもらう → 届け出義務者が左側の死亡届に記入する → 役所に持参 → 火葬(埋葬)許可証をもらう

※ 火葬許可証も埋葬許可証も同一のものです。火葬許可証に証印され火葬執行済とあるものが「埋葬許可証」になります。この埋葬許可証がないと日本全国どこでも納骨ができません。

死亡診断書の写しはどんな手続きに必要?

何に加入しているかによって違いますが、死亡診断書の写しは以下のような手続きに使用します。

- 公的年金(共済年金、厚生年金、国民年金)

- 医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険)

- 労災保険

- 雇用保険

- 生命保険

- 損害保険(自動車保険や傷害保険の死亡事故の請求)

- 携帯電話(死亡による解約)

死亡診断書の原本は役所に提出してしまうため、上記の手続きには、保険会社の所定の死亡証明書や死亡診断書のコピー、または死亡届記載事項証明書を提出することになります。

次の項目は、生命保険の請求についてです。

生命保険の死亡保険金請求の流れと必要書類

生命保険金請求の流れは以下のようになります。

契約者や受取人から保険会社に死亡保険金の請求連絡 → 書類が送られてくる → 必要書類をそろえる → 保険金請求書に記入し必要書類とともに保険会社に送付 → 指定口座に保険金が入金される

このような流れになります。

この流れの中で厄介なのは、書類をそろえることです。病死であれば時間的に問題ないですが、交通事故死ともなると交通事故証明書が必須になりますから、近くの警察署へ出向いて交通事故証明書申込用紙をもらったり、その料金の支払いに郵便局に行ったりするので時間と手間がかかります。

生命保険の請求に必要な書類・死亡診断書等について

生命保険の死亡保険金請求の必要書類としては、保険会社によりますが一般的には以下の書類でを提出します。

- 保険会社の所定の死亡保険金請求書

- 保険会社の所定の死亡証明書または死亡診断書(死体検案書)のコピー

- 住民票(被保険者の死亡事実の記載があるもの)

- 交通事故証明書(災害死亡の場合)

- 受取人の戸籍謄本・または戸籍抄本

- 受取人の印鑑証明

- 保険証券

必要書類をそろえる際の気をつけたい点と費用について

死亡診断書を病院の医師に発行してもらうときに気をつけたい点があります。

中でも気をつけたいのが「保険会社の所定の死亡証明書」や「死亡診断書のコピー」です。

保険会社によって取り扱いが異なりますが、死亡診断書のコピーではなく、「保険会社の所定の死亡証明書」でないとだめな保険会社があるからです。

また、災害死など特約での死亡保険金の受取り、あるいはガン保険からの死亡保険金の受取り、高額な保険金を請求するときなど加入している保険の内容や死因によって「保険会社の所定の死亡証明書」でないと受付けないところがあります。

このような場合には、「保険会社の所定の死亡証明書」へ医師に記入してもらうことになります。そのため、その書類を病院に提出しますが、すぐには記入してもらえません。後日郵送してもらうか、また受取りに行く必要があります。手元に届くまで2週間から3週間はかかります。

もちろん費用もかかります。病院により異なりますが、おおむね「3,000円~1万円の料金」にプラスして消費税がかかります。

死亡記載事項証明書(死亡届の写し)ではだめなの?

死亡診断書のコピーではなく、死亡の証明として、役所から「死亡記載事項証明書(死亡届の写し)」をもらうことができますが、以下のように使用目的が限定されています。

- 郵便局の簡易保険(国営)の受け取り

- 遺族厚生年金の受け取り

- 労働者災害補償保険法の遺族補償給付

このような決まりがありますから、現在は民間生命保険会社となったかんぽ生命や民間保険会社へ提出するためには死亡記載事項証明書は発行してくれません。そのため「保険会社の所定の死亡証明書または死亡診断書のコピー」を提出することになります。

死亡記載事項証明書(死亡届の写し)の保管期限

ちなみに役所から発行される「死亡記載事項証明書(死亡届の写し)」は、死亡診断書を本籍地の役所へ提出したならば、提出日から概ね1ヶ月程度保管されています。

しかし、その期間を過ぎると管轄法務局に移動してしまうため写しはとれなくなります。そのため保管期限後の申請窓口は、管轄法務局になります。法務局が近くにあればいいですが、そうでない場合は手間や時間がかかってしまいます。

※ 死亡診断書を本籍地以外の役所に提出された場合は、おおむね1年保存してあります。

その他の保険金請求に必要な書類費用

その他の公的証明書類はおおむね以下のような料金がかかります。

・住民票の写し・・・300円(自動交付機は200円)

・戸籍抄本(抄本)の写し・・・450円

・印鑑証明・・・300円(自動交付機は200円)

・交通事故証明書・・・540円

よって保険会社独自の死亡診断書が必要となると保険会社1社あたり合計4,000円から10,000円くらいの費用がかかります。

被保険者の死亡記載のある住民票の写し、または戸籍謄本(抄本)はなぜ必要なの?

保険会社は、死亡診断書で死亡の確認は行いますが、その他に、公的機関の書類により被保険者が抹消されているのか確認します。そのために「死亡記載のある住民票の写し等」が必要となります。

住民票の場合には、請求書類にもチェック欄はありますが、市役所等の窓口で、必ず「亡くなった人の死亡記載のある住民票が必要」と申し出たほうが確実です。

保険証券や請求印について

契約している保険証券については、提出が必須でない保険会社もあります。

また、請求する際の捺印も届出印でなくても大丈夫な保険会社と署名だけで捺印がいらない保険会社もありますので、各自ご加入の保険会社にご確認ください。

まとめ

死亡診断書とは患者等が亡くなったときに医師が記入する医学的・法律的証明であり、死亡者本人の死亡に至るまでの過程を可能な限り詳細に論理的に表すものをいいます。

死亡診断書は、死亡地や死亡者の本籍地、届出人の住所地の役所に死亡を知った日から7日以内(国外での死亡は、その事実を知った日から3ヵ月以内)に役所に親族等が死亡届に記入し提出する必要があります。

役所に持参する方は、届出人でなくても構いません。

亡くなった方が、生命保険に加入していた場合は、保険金請求となりますが、その際に必要な書類は、保険会社の所定の死亡証明書や死亡診断書のコピー、死亡記載のある住民票、受取人の戸籍謄本・または戸籍抄本、受取人の印鑑証明、保険証券などがあります。

死亡診断書のコピーでよければ手間はかかりませんが、保険会社の所定の死亡証明書ともなると医師に記入してもらうことになるので費用もかかります。また手元にくるまでおおよそ2~3週間かかります。

以上、「社会人なら知っておきたい死亡診断書のことと保険金請求について」でした。